看着手机推送的私募业绩榜单,我端着咖啡的手突然抖了一下。明汯投资126%的年收益,宁波幻方78%的回报率,这些数字烫得人眼睛发疼。转头看看自己账户里那可怜巴巴的20%收益赢在策略,突然觉得杯里的蓝山都不香了。

有意思的是,榜单前排清一色都是量化私募。这些用算法吃饭的"数字狂魔"们,今年平均收益28%,把传统主观派19%的成绩甩开几条街。更讽刺的是,某些中小私募居然玩出了310%的收益神话——这哪是弯道超车,简直是开着火箭超车。

但你知道吗?最让我夜不能寐的不是这些惊人的数字,而是背后那个残酷的真相:当散户还在K线图里找"金叉死叉"时,机构早就在数据海洋里布好了天罗地网。

一、牛市的甜蜜陷阱

最近上证站稳3400点,成交量破万亿,身边又开始有人喊"万点不是梦"。但经历过三轮牛熊的我,现在听到这种话就头皮发麻。格雷厄姆老爷子说得太对了——牛市才是普通投资者亏损的主要原因。

展开剩余80%看看当下市场,至少藏着四大致命假象:

待涨假象:你以为所有股票都会涨,实际上近半数个股涨幅不足6%

冷热假象:媒体热炒的题材,往往已经进入出货阶段

涨跌假象:涨停板背后可能是对倒拉升,跌停板里藏着黄金坑

高低假象:看似高位的股票可能才启动,看似低位的也许在筑顶

上周在陆家嘴喝下午茶时,碰到个做量化的老友。他指着窗外说:"看见那些举着手机看行情的散户没?他们眼里是红绿K线,我们系统里全是资金行为图谱。"这句话像记闷棍,把我打醒了。

二、石油暴涨的剧本杀赢在策略

还记得2025年那波石油股行情吗?当时伊以冲突爆发,通源石油一周翻倍,多少人捶胸顿足说"早知道就买点"。但真相是——这场戏三个月前就开拍了。

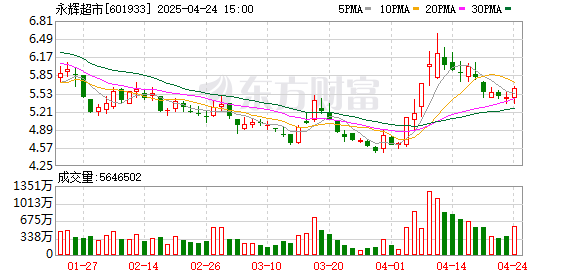

看这张平平无奇的走势图,像不像在等风来的样子?但配上机构资金活跃度数据,故事就完全不一样了:

那些橙色柱体就像黑夜里的萤火虫,清清楚楚标记着机构的活动轨迹。他们像潜伏的特种部队,早在新闻爆发前就完成了战略部署。等到中东炮声一响,媒体开始渲染,正好配合他们优雅离场。

这手法在量化圈里叫"事件驱动策略",但本质上就是利用信息时间差。就像魔术师的障眼法,让你盯着右手的花哨动作,左手早把牌换好了。和大多数观察机构资金角度不同的是,通过对机构资金行为意图的识别,我们可以知道究竟哪些机构是活跃,是观望的,这很重要。

PS1:

上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。

三、数据不会说谎

我跟踪过上百只"妖股",发现个有趣规律:但凡能走成跨年行情的,没有一只是靠突发消息撑起来的。就像下面这几个典型案例:

注意看它们的共同点——在启动前都有漫长的"机构库存"活跃期。这就像看演唱会,散户总是等明星登台才买黄牛票,而机构早就在彩排时拿到内部通行证了。时代变了,如果说以前的投资工具是锦上添花,现在的投资工具就是必不可少,面对这么大体量的投资标的,效率是首先要考虑的,尽可能缩小自己的观察范围,否则很容易踩错市场的节奏,这方面,大家可以和我一样,对照着看那些特殊的交易行为就好了。

有个做私募的朋友跟我说过句掏心窝的话:"我们要的不是预测明天涨跌,而是看清当下谁在玩、怎么玩。"这句话值得打印出来贴在电脑前。

四、在量化丛林里生存

回到开篇那个私募榜单,现在你应该明白为何量化机构能霸榜了。他们就像装备了夜视镜的猎人,在数据丛林里总能先人一步发现猎物踪迹。

但别灰心,我们散户也有自己的生存法则:

放弃精准预测:承认自己无法预判黑天鹅,但可以监测资金动向 识别行为模式:股价是果,资金行为才是因 建立数据思维:把"我觉得"变成"数据显示" 保持第二层思维:当所有人都看到的机会,往往已是风险上周我整理书房时,翻出2007年、2015年的交易笔记。那些用红笔圈出的"重大利好""技术突破",现在看简直像黑色幽默。市场永远在变,但人性从未改变。

好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。

声明

以上相关信息是本人在网络收集,希望大家喜欢!

部分数据、信息,如有侵权,请联系本人删除。

本人不推荐任何个股与操作。所有以本人名义涉及投资利益关系的赢在策略,都是骗子。

发布于:上海市庄牛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。