肠道健康是人体健康的基石,而肠息肉作为常见的肠道良性病变,其早期发现与饮食管理密切相关。医学研究表明,肠息肉的形成与肠道黏膜长期受到不良刺激有关,而饮食模式正是影响肠道环境的关键因素。通过观察日常进食习惯,可初步判断肠道健康状态,为早期干预提供依据。

进食节奏是反映肠道健康的“晴雨表”。长期快速进食者,食物未经充分咀嚼便进入肠道鼎东策略,机械性摩擦与消化液分泌不足易导致肠道黏膜损伤,为息肉生长埋下隐患。反之,细嚼慢咽者通过充分研磨食物,可减少肠道机械性刺激,促进消化酶均匀分布,降低黏膜异常增生的风险。这一饮食习惯的差异,在临床观察中与肠息肉发生率存在显著相关性。

食物选择直接影响肠道微生态平衡。高纤维膳食如全谷物、豆类、根茎类蔬菜,可通过增加粪便体积、促进肠道蠕动,减少有害物质在肠壁滞留时间,从而降低息肉形成概率。而长期偏好低纤维、高脂饮食者,肠道菌群易失衡,有害菌代谢产物可能持续刺激肠黏膜,诱发增生性病变。这种饮食结构差异在秋季肠道健康调研中表现尤为明显——秋季人体代谢趋缓,合理膳食调整对肠道保护更显重要。

进食温度亦需关注。过烫饮食可能损伤消化道黏膜屏障,而长期低温饮食则可能抑制消化酶活性,影响营养吸收效率。适宜温度的饮食有助于维持肠道黏膜完整性,减少慢性炎症风险。临床观察显示,保持食物温度与体温相近,可显著降低肠道黏膜异常增生发生率。

需强调的是,饮食观察仅为健康管理的辅助手段。若发现进食习惯异常或持续不适,应及时进行专业检查。肠道健康管理需贯穿日常饮食细节,通过科学膳食搭配、规律进食节奏、适宜食物温度,构建肠道保护屏障。这种主动健康意识,既是对生命的珍视,也是对科学养生理念的践行。

健康从不是偶然鼎东策略,而是日常习惯的积累。通过饮食细节洞察肠道健康,以科学态度守护生命质量,正是当代健康管理的核心要义。让我们从每一餐开始,用正确的饮食智慧,书写属于自己的健康篇章。

庄牛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

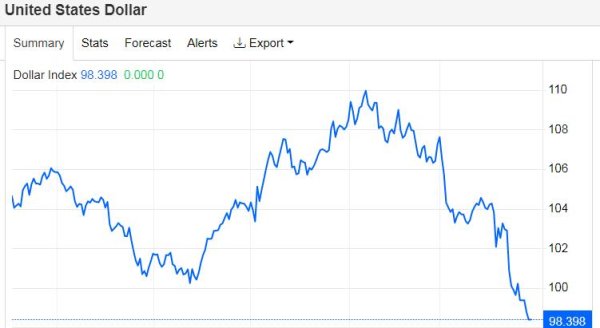

沪深京指数

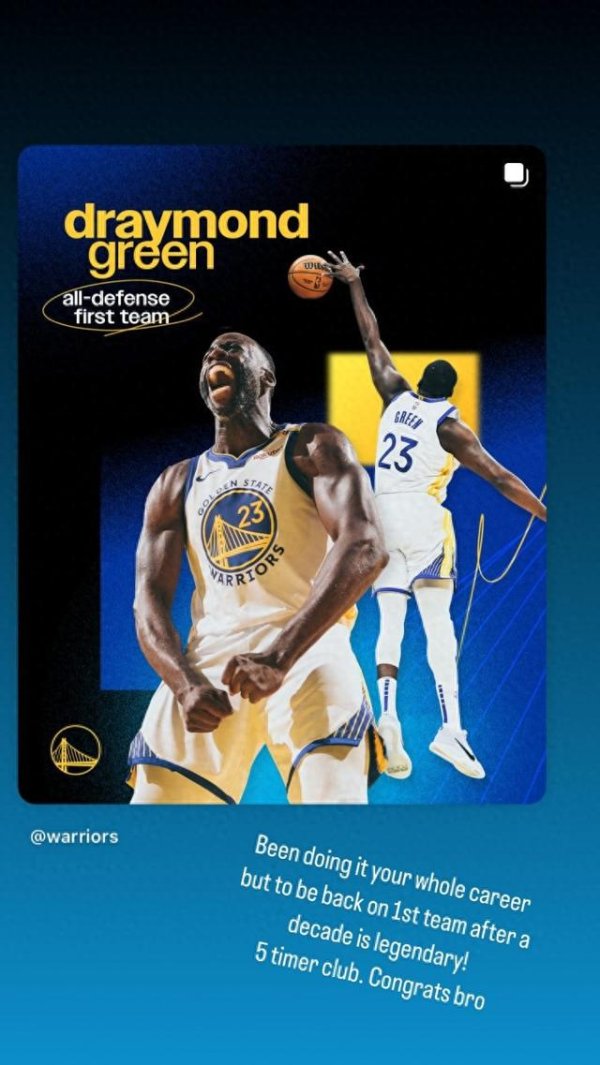

热点资讯